管理職向けラインケア研修:集合研修、ウェビナー(オンライン研修)

ラインケア研修:集合研修、ウェビナー(オンライン研修)

部下のココロの動きを読み、メンタル不調者の発生予防/対処法が身に付く『ラインケア研修』

「メンタル不調者の発生を確実に予防したい」

「現場の管理監督者にしっかりとメンタル問題への対応をしてもらいたい」

「休職時、復職時のトラブルを無くし、メンタル不調者の再発予防に努めてもらいたい」

企業のこうしたご要望にお応えするのがエリクシアの「ラインケア研修」です。

エリクシアの専門性(医療・心理・経営)と他サービスからの知見を結集した、効果のある研修を提供します。

ラインケア研修の効果

■効果1:会社のメンタルヘルスへの取り組みに対して、当事者意識が高まる

メンタルヘルスに関連して発生する会社·管理職のリスクを正しく認識できるようになるため、従業員のメンタル問題の対応や予防のキーマンは、現場の管理監督者である自分自身だという意識が根付きます。

■効果2:早期発見、早期対応のポイントを理解し、的確な現場対応ができるようになる

メンタルヘルスに関する正しい知識を学ぶだけでなく、不調の状態や原因分析も可能となるため、不調が疑われる部下がいた場合、適切に対応できるようになります。

■効果3:部下が発する不調のサインをキャッチできるようになる

研修後は、部下のメンタル状態や普段の様子に対して関心が高まります。

メンタル不調者の状態を正しく見極め、状態と緊急性に応じて早期に人事連携できるようになります。

エリクシアの研修は「一度実施したら終わり」ではありません。

ご要望の頻度で前回の復習を交えつつ、その都度現場が抱えている問題に即した内容を加えることで、何度でも継続的にご受講いただきステップアップできる研修です。

プログラム例

メンタル不調の基本知識と対応方法を身に付ける

| 研修の目的 | ·管理職が職場で部下のココロの健康に関心を持ち、メンタル不調者の発生にできるだけ早期で気づけるようになる

·メンタル問題に適切に対処できるようになる |

|---|---|

| 研修の内容 | ①メンタルヘルスをめぐる様々なリスクを知る

― 安全配慮義務の理解 ― 管理職が問われる責任 ②メンタル不調の状態及び原因の分析 ― メンタルの状態分析···メンタルが悪化するプロセス ― ストレスモデルの理解···メンタル不調の原因を図解で視覚的にとらえる ― ストレス耐性が低いタイプの見極め···低ストレス耐性のマネジメント ③管理職に求められる早期発見・対応の基本 ― 早期発見のポイント ― 早期発見·早期対応のフロー ― 休職、復職の基本事項 |

| その他 | ·対象:管理職·研修スタイル:講義+グループワーク

·所要時間:2時間 ·参加人数:30名まで |

※同じ対象者に2回目以降研修を実施する場合は、1回目の復習に加え、

·休職/復職の基本知識

·部下のタイプ分析と対応のポイント

など、応用知識を追加して内容をご提案することも可能です。

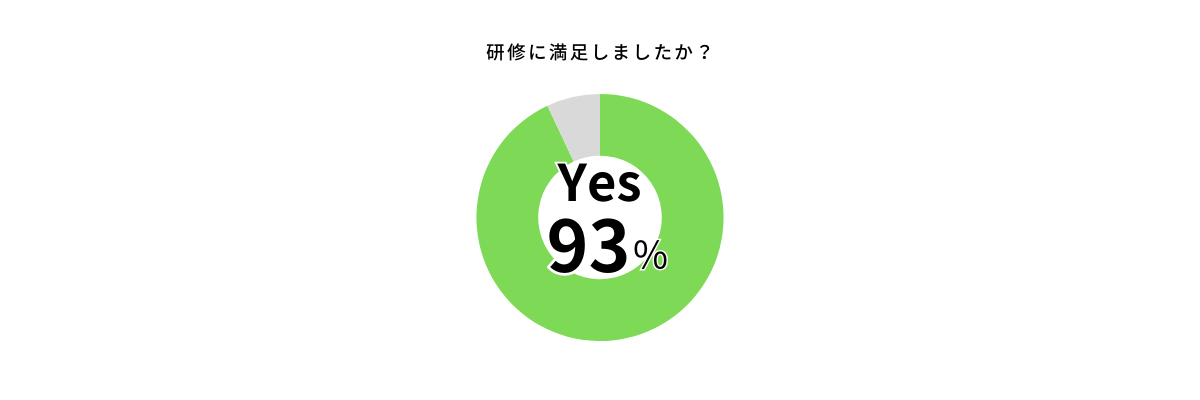

受講者の声

受講さの方に実施したアンケートからダイジェスト形式でご紹介します。

受講者が明日からやってみようと思ったこと

部下の状況を確認したい

・睡眠の話題をきっかけに早期発見に努める。

・部下との定期面談では学習した内容を意識しながらやってみたい。

・まずは睡眠の質・時間について、何気ない会話の中で聞き出してみたいと思う。

・メンタル悪化にはステップがあり、順に進んでいくことを知った。部下が不調を起こした際には特に睡眠の質に着目し、最近ちゃんと眠れているかと問いかけるようにしたい。

・メンバーの普段の表情や言動などをより注意して気にしておこうと思う。

分析してみる

・ストレスモデルがとても分かりやすかったので、少しでも異変を感じたらまずはやってみようと思う。

・ストレスモデルという体系的にストレス度合いを分析できる手法はとても役に立った。今後の早期発見につなげていきたい。

コミュニケーションを意識

・コミュニケーションを増やしつつ、表情や細やかな言動含めて注意を払ってみていきたい。

・事象が発生したとき、画一的に対応するのではなく現状を的確にとらえ、それに沿ったケースバイケースの対応をしたい。

その他やってみたいこと

・採用時の面談で聞く事、判断する材料が増えた。 職場復帰のメンバーがいるので、接し方、どこを見据えるか、いつぐらいに100%に持っていけば良いか非常に参考になった。

・今回ストレス耐性の難しいケースへの対応やパーソナリティ障害など新しく知ることがあり学びになった。 個別対応が必要なケースの場合は、マネージャーが寄り添う必要があることを学んだ。

その他の声

- この研修は継続して欲しい。

- 部下の特性に応じた、対応・対処方法を学ぶことができて、メンタルケアだけでなく、活用できそう。

- 部下の不調兆候の見極めも大事であると同時に休職した際に残された部下達のケアもまた重要だと感じた。

- メンタルをロジカルに考えることの重要性を学ぶことができた。

- 前回よりもバージョンアップしており、振り返りと今起こっているトレンドや新たな対応方法が定期的に把握できることは、今後凄く備えになるし、いつ何が起こるかわからないので自分事と捉えて研修に参加できることはありがたいと思う

- リモート業務が増え、環境の変化と合わせてメンタルケアも変化(進化)していかなければならない中、気を付けるべきポイントを学べたことは収穫だった。

- そもそも自律神経に問題を抱えているメンバーの場合、ストレス状況の見極めが難しいと感じていたが、まずは睡眠をきっかけにして、コミュニケーションをとっていくという部分で参考になった。

代表的な研修ラインナップ

チーム内のストレスレベルの見える化から始まる「eラインケア研修」

本人が気づかないうちにたまる、疲れやストレス。部下の小さなSOSを見抜き、対処法を学ぶことで、伸び伸び働ける職場づくりに貢献。

Withコロナ時代の今学ぶ!「不安」と「変化」を乗り越えられる「eメンタルヘルス研修」

本人や身近な人のメンタル不調や予防・早期発見を本当に可能にするために、学んだ内容をすぐやってみたくなる工夫を仕掛けました。

>> eラーニング詳細はこちら

境目を正しく理解して予防する

「eハラスメント研修」(管理職)

何がハラスメントで何がハラスメントではないのかを豊富なケースで確認。管理職の認識のズレを統一し、予防のための行動変容を促すことに貢献。

ココロラーニング

ココロラーニング